HIROSHIMA:

LA VERDAD MALDITA

“Es estar engañado estar más muerto".

Vicente Aleixandre

El tránsito a la nueva era de la Historia Contemporánea ―llámese siglo, época, milenio o lo que se quiera― comenzó con un vuelo americano. Ocurrió hace hoy setenta años. Fue el 6 de agosto de 1945 cuando el bombardero Enola Gay mostró a los escépticos, bajo la forma de una seta atómica sobre el suelo de Hiroshima, los terribles poderes ocultos en la materia. Por mucho que tendamos al olvido, todo ha comenzado cuando algo terrible, sea lo que sea ―nosotros incluidos― aparece en escena y entra a formar parte del juego de la vida y de la muerte. “Muchas cosas hay terribles hay, pero ninguna como el hombre”, escribe Sófocles para el coro de Antígona. Porque su quehacer es el único entre los seres vivientes que todo lo construye y, al mismo tiempo, todo lo desbarata.

La leyenda oficial, divulgada incesantemente por la todopoderosa propaganda americana, que encontró gracias a la industria cinematográfica de Hollywood una difusión universal a través del cine bélico de exaltación patriótica, ha establecido con indecente unanimidad que el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki tuvo como finalidad acabar con la guerra de la forma más rápida y relativamente menos dolorosa, ya que con su utilización se evitaron cientos de miles de muertes en las tropas norteamericanas combatientes y hasta pudieron salvarse millones de vidas japonesas, que habrían sido sacrificadas en caso de que hubiera sido precisa la invasión del Japón para ganar la guerra, dado la feroz resistencia ofrecida para aceptar la rendición. Solamente falta decir que la bomba atómica fue utilizada “por razones humanitarias”, esa expresión tan mendaz como políticamente correcta que se usa para justificar las agresiones militares cuando conviene a los siniestros poderes que nos gobiernan y de los que son apéndices las agencias internacionales de comunicación o intoxicación, según se mire.

A

estas alturas, cabe afirmar con absoluta certeza la falacia de tales

argumentos, que, de paso, han servido para que el presidente Truman

no haya sido puesto a la cabeza de la lista de los criminales más

grandes de la Historia Universal de la Infamia. Porque la decisión

de usar el arma nuclear contra Japón no se debió a la voluntad

norteamericana de terminar con la guerra, sino que, muy por el

contrario, la guerra contra Japón fue deliberadamente prolongada

para dar tiempo a que las bombas atómicas estuviesen en condiciones de ser empleadas. Está más

que probado que los servicios de inteligencia norteamericanos, con

pleno conocimiento del inquilino de la Casa Blanca, estaban perfectamente informados de los esfuerzos desesperados que desde abril de 1945 venía haciendo

el gobierno japonés para conseguir una rendición formalmente

honorable, es decir, que respetara la figura del Emperador. Tokio venía realizando contactos con Moscú meses antes de la

celebración de la Conferencia de Postdam (celebrada entre el 17 de

julio y el 2 de agosto) con miras a firmar la capitulación y

conseguir la paz.

Muchos de los asesores de Truman aconsejaron modificar la rendición incondicional con el fin de permitir que Japón conservase a su Emperador y acelerar así el final de la guerra. Para el pueblo japonés el Emperador era una figura venerada y el centro de la religión sintoísta. Verlo colgado, como Mussolini en Italia, o humillado en un juicio de guerra era más de lo que podrían soportar. El Alto Mando de McArthur informó a la Casa Blanca que la ejecución del Emperador sería para los japoneses algo comparable a la crucifixión de Jesucristo para los cristianos. Pero James F. "Jimmy" Byrnes, juez de la Corte Suprema, consejero principal de Truman y verdadero rector de la política americana en ese histórico momento, dijo al Presidente que el crucificado sería él si permitía que se mantuviese el sistema imperial. Una vez más prevalecería su consejo: Truman y Byrnes esperaban acelerar la rendición japonesa en los términos fijados por ellos sin la ayuda soviética, negando a los rusos las concesiones territoriales y económicas prometidas por Roosevelt en la Conferencia de Yalta. Y para esto necesitaban el sobrecogedor golpe de efecto que con el uso de la bomba atómica esperaban conseguir.

|

| Hirohito, emperador del Japón |

Muchos de los asesores de Truman aconsejaron modificar la rendición incondicional con el fin de permitir que Japón conservase a su Emperador y acelerar así el final de la guerra. Para el pueblo japonés el Emperador era una figura venerada y el centro de la religión sintoísta. Verlo colgado, como Mussolini en Italia, o humillado en un juicio de guerra era más de lo que podrían soportar. El Alto Mando de McArthur informó a la Casa Blanca que la ejecución del Emperador sería para los japoneses algo comparable a la crucifixión de Jesucristo para los cristianos. Pero James F. "Jimmy" Byrnes, juez de la Corte Suprema, consejero principal de Truman y verdadero rector de la política americana en ese histórico momento, dijo al Presidente que el crucificado sería él si permitía que se mantuviese el sistema imperial. Una vez más prevalecería su consejo: Truman y Byrnes esperaban acelerar la rendición japonesa en los términos fijados por ellos sin la ayuda soviética, negando a los rusos las concesiones territoriales y económicas prometidas por Roosevelt en la Conferencia de Yalta. Y para esto necesitaban el sobrecogedor golpe de efecto que con el uso de la bomba atómica esperaban conseguir.

|

| James Francis Byrnes, cerebro de la Casa Blanca |

Por

otra parte, es sabido que los códigos japoneses habían

sido descifrados por la Inteligencia estadounidense

antes incluso del ataque a Pearl Harbor y la no utilización de esa

información fue el principal componente de los

éxitos japoneses en la primera etapa de la guerra del Pacífico. Ese

fallo había sido deliberado, para no disuadir a los japoneses de

emprender las hostilidades contra Estados Unidos, empezando por el

ataque a Pearl Habor, con una alerta temprana que habría dificultado

o impedido sus planes de ataque. Más tarde, al final de la campaña

del Pacífico, el mismo tipo de trampa sirvió para un idéntico fin:

mantener encendida la llama de la guerra con el fin de ganar el

tiempo que necesitaban para emplear las bombas atómicas contra Japón

y, gracias a la supremacía armamentística conseguida, imponer su

voluntad hegemónica a la Unión Soviética, la verdadera bestia

negra de Truman ya por aquellas fechas. Para ello, el conflicto con el

Japón no debía de resolverse demasiado pronto. En este sentido,

William_D._Leahy,

primer Almirante de la Flota de la Marina de los Estados Unidos,

nombrado Jefe de Estado Mayor en 1942 por el presidente Franklin D.

Roosevelt, dejó escrito un texto que no deja lugar a dudas: “Mi

opinión es que el uso de esta arma bárbara en Hiroshima y Nagasaki

no proporcionó ninguna ayuda material en nuestra guerra contra el

Japón. Los japoneses ya estaban derrotados y dispuestos a rendirse a

causa de que el bloqueo fue eficaz y del éxito de los bombardeos con

armas convencionales. Mi sensación es que, al ser los primeros en

utilizarla, hemos adoptado un modelo ético similar al de los

bárbaros de la Edad de las Tinieblas”.

|

| Almirante William D. Lehay |

Es preciso dejar bien claro que la decisión de utilizar el arma nuclear no fue tomada por los mandos militares, sino que vino impuesta a estos por por Truman y sus asesores más próximos, a la cabeza de los cuales estaba Byrnes. Seis de los siete altos jefes militares con cinco estrellas, que habían recibido la última de ellas durante la Segunda Guerra Mundial, opinaban que la bomba atómica era moralmente inaceptable, militarmente innecesaria o ambas cosas la vez. Me estoy refiriendo, ¡nada más y nada menos!, a los generales Douglas McArthur, Dwight D. Eisenhower, Henry Arnold, George Marshall y los almirantes William Lehay y Chester Nimitz. A este respecto, Eisenhower escribió: “Entonces Stimson me dijo que iban a lanzar la bomba sobre los japoneses. Yo le escuché sin opinar nada, porque, después de todo, mi guerra había terminado en Europa y aquello no dependía de mi, aunque estaba en contra por dos razones: primera, porque los japoneses estaban dispuestos a rendirse y no era necesario atacarles con aquella cosa monstruosa y, en segundo lugar, porque aborrecía la idea de que nuestro país fuera el primero en utilizar un arma así”.

|

| Dwight D. Eisenhower, Comandante en Jefe de los Aliados en Europa |

Las

propias fuentes japoneses ofrecen múltiples testimonios de la tenebrosa verdad. A finales de 1944, la Marina japonesa estaba

diezmada, su Fuerza Aérea gravemente debilitada, su sistema de

comunicaciones ferroviarias hecho trizas, sus reservas de alimentos agotadas, y la moral nacional cayendo en picado. Tras la derrota de

Alemania, el ejército ruso empezó a concentrar en Siberia una

enorme fuerza que se preparaba para invadir Manchuria, ocupada por

los japoneses a comienzos de agosto de 1945. En febrero de ese mismo

año, el príncipe Fumiaro Konoe, ex-primer ministro de Japón,

había escrito al Emperador: “Lamento decir que la derrota de

Japón es inevitable”. En mayo, el Consejo Supremo de Guerra

japonés decidió tantear a los soviéticos acerca de los términos

de la paz. No solo quería mantener a la Unión Soviética fuera de

la guerra, sino conocer también si los rusos podían ayudarles a

obtener de los norteamericanos unas condiciones favorables para la

rendición. La Inteligencia estadounidense, que había estado

interceptando los cables japoneses desde el principio de la guerra,

conoció el mensaje que fue dirigido el 18 de julio desde Tokio al embajador

japonés en Moscú acerca de los términos de la capitulación, en

el que constaba inequívocamente que “la rendición incondicional

es el único obstáculo para la paz”.

Basta

cotejar los hechos para ver que Tokio no avanzó un solo paso hacia

la rendición incondicional después del ataque nuclear a Hirohima.

Al fin y al cabo, las ciudades japonesas venían siendo arrasadas

desde principios de 1945 y no parecía haber muchas diferencias entre

que doscientos aviones arrojasen miles de bombas sobre la población

civil o que la devastación fuese producida por un solo avión con

una única bomba.

Para los líderes japoneses, la noticia verdaderamente devastadora del día 9 de agosto de 1945, fecha de la segunda explosión atómica sobre la ciudad de Nagasaki, fue conocer el desplome de Manchuria. La explicación es bastante simple: al fin y al cabo, Nagasaki solamente era una ciudad destruida más, pero que el ejército soviético hubiera barrido tan fácilmente a las tropas japonesas en su colonia más rica, el Estado títere de Manchuria, era causa de espanto. El general Masakazu Kawabe, jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército japonés explicaba: “La forma en que se supo la terrible destrucción de Hiroshima fue gradual. En comparación, la entrada soviética en la guerra fue una gran conmoción, porque veníamos temiendo e imaginando vívidamente que las fuerzas del enorme ejército rojo de Europa pudieran volverse contra nosotros”. El primer ministro, Kantaro Suzuki , confirma este temor cuando dijo: “Japón debe rendirse inmediatamente o la Unión Soviética tomará no solo Manchuria, Corea y Karafuto, sino también Hokkaido. Esto destruiría los cimientos de Japón. Debemos poner fin a la guerra mientras todavía podamos tratar con Estados Unidos”.

|

| Explosión de la bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki |

Para los líderes japoneses, la noticia verdaderamente devastadora del día 9 de agosto de 1945, fecha de la segunda explosión atómica sobre la ciudad de Nagasaki, fue conocer el desplome de Manchuria. La explicación es bastante simple: al fin y al cabo, Nagasaki solamente era una ciudad destruida más, pero que el ejército soviético hubiera barrido tan fácilmente a las tropas japonesas en su colonia más rica, el Estado títere de Manchuria, era causa de espanto. El general Masakazu Kawabe, jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército japonés explicaba: “La forma en que se supo la terrible destrucción de Hiroshima fue gradual. En comparación, la entrada soviética en la guerra fue una gran conmoción, porque veníamos temiendo e imaginando vívidamente que las fuerzas del enorme ejército rojo de Europa pudieran volverse contra nosotros”. El primer ministro, Kantaro Suzuki , confirma este temor cuando dijo: “Japón debe rendirse inmediatamente o la Unión Soviética tomará no solo Manchuria, Corea y Karafuto, sino también Hokkaido. Esto destruiría los cimientos de Japón. Debemos poner fin a la guerra mientras todavía podamos tratar con Estados Unidos”.

|

| Mariscal Masakazu Kawabe |

Un

estudio secreto realizado en junio de 1946 por la Inteligencia de la División de Operaciones de la Secretaría de

Guerra concluía que apenas si fue mencionado en el Gabinete japonés el

uso de la bomba atómica por parte de Estados Unidos. El lanzamiento

de la bomba fue el pretexto utilizado por los americanos para acabar la guerra, pero

reconocían que los japoneses habrían capitulado de inmediato si Rusia entraba en la guerra. Estaban convencidos de que los soviéticos no solo destruirían su

Imperio, sino que no vacilarían en condenar al Emperador.

Después de todo, ¿acaso no habían asesinado a su propio zar en 1918?

Otro importante detalle a tener en cuenta es que Truman retrasó dos semanas el comienzo de la Conferencia de Postdam con el fin de dar tiempo a los científicos para que llevaran a cabo la prueba de la bomba. Fue el secreatrio de Guerra, Harry Stimson, quien le dio la noticia de que el experimento había resultado exitoso: del informe se deducía que los resultados eran tan aterradores que casi desafiaban la razón. Las sesiones de la Conferencia empezaron al día siguiente con un Truman tan exaltado, que Churchill confesó estar desconcertado por la transformación experimentada por el comportamiento del Presidente: “No podía entenderlo. Ante mi surgió un hombre diferente. Les dijo a los rusos lo que tenía y no tenían que hacer y que, en general, se convirtió en el dueño de la reunión”.

|

| Churchill, Truman y Stalin en la Conferencia de Postdam |

Fue el 24 de julio cuando Truman informó a Stalin de que su Gobierno poseía una nueva arma con un poder de destrucción extraordinario y que pensaba utilizarla contra Japón. Stalin se limitó a sonreír y lo felicitó. El Presidente creyó que Stalin no había comprendido el alcance de lo que le acababa de decir, pero estaba muy equivocado: Klaus Fuchs, un hombre de fuertes convicciones ideológicas que formaba parte de la delegación británica en Álamo Gordo, había hecho llegar información técnica sobre la bomba a sus contactos soviéticos. Así pues, Stalin ya sabía para cuándo estaba programada la prueba de la que acababa de enterarse que había resultado exitosa. Sir Anthony Eden, Secretario de Asuntos Exteriores británico, señaló que Stalin asintió con la cabeza se limitó a decir "gracias". Para colmo, tanto Truman como Byrnes estaban convencidos de que el gobierno japonés rechazaría la declaración de Postdam por no contener garantía alguna acerca del Emperador. Para ello, Truman llegó a vetar el deseo de Stalin de firmar la declaración, ya que la firma del líder soviético en el documento habría indicado a los japoneses que la Unión Soviética iba a incorporar sus tropas al frente asiático. Fue una maniobra increíblemente turbia de Estados Unidos, tanto hacia los japoneses como hacia la Unión Soviética, preludio de la inmediata Guerra Fría entre las dos grandes potencias que duró cincuenta años.

En cuanto salió de la Conferencia, Stalin llamó a Beria, jefe de la Policía Secreta, para reprenderle por no haberle informado del éxito de la prueba antes de que lo hiciera Truman. El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko, contó que al regresar a su residencia, Stalin avisó que los americanos utilizarían su monopolio atómico para dictar los términos de la paz en Europa, pero que de ninguna forma pensaba ceder al chantaje. De inmediato ordenó poner en marcha la entrada soviética en la guerra de Asia, así como presionar a sus científicos para que acelerasen las investigaciones atómicas. El poco diplomático comportamiento de Truman reafirmó a Stalin la idea de que Estados Unidos pretendía acabar la guerra rápidamente sin contar con su ayuda, prevista para el 5 de agosto, y hacer caso omiso de las concesiones en el Pacífico que habían sido pactadas en Postdam.

Mientras pasaban las horas que faltaban para que la bomba atómica estuviese lista para su lanzamiento, la ausencia de la firma soviética animaba a los japoneses a insistir en los inútiles esfuerzos diplomáticos con los que, desde mayo de ese mismo año, intentaban mantener a los soviéticos fuera de la guerra, pues sabían que la entrada del gigantesco ejército soviético acabaría con el Imperio Japonés. El Secretario de Guerra Henry Stimson, que tenía serios recelos contra el uso de la bomba, a la que se refería como “la espantosa, la terrible, la diabólica”, intentó repetidas veces convencer a Truman y Byrnes de que dieran garantías a los japoneses acerca de la figura del Emperador, pero su esfuerzo fue inútil. Cuando Stimson protestó ante el Presidente por ser ignorado, Truman le respondió airado que “si no le gustaba, podía coger las maletas e irse a casa”.

Considerando lo hasta aquí expuesto, los factores que de veras contaron para precipitar la terrible decisión de arrojar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki son reveladores de la brutal catadura de los responsables de semejante acto, de la ferocidad racista que anidaba en el corazón de la sociedad norteamericana y del frío cálculo de naturaleza geopolítica, que anticipa, diseña y simultáneamente hace inevitables, los escenarios que se convertirían en puntos de fricción a lo largo del inmediato futuro. Un proceso de escenificación conflictiva muy similar a la invención de la Guerra de Irak, el primer eslabón de la nueva política de tensión elaborada por los halcones de Washington (Paul Nitze, Eugene Rostow, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Zbigniew Brzezinski entre otros) desde el Committee on the Present Danger (CPD), que George W. Bush colocó a la cabeza de la Administración estadounidense al comienzo de su primer mandato. Tras el primer asalto a Afganistan, Bush pudo concentrarse en su objetivo preferido, que era la guerra de Irak, algo que estaba planeado con anterioridad a los atentados del 11 de septiembre al World Trade Center, lo que significa que no tenían nada que ver con la “guerra contra el terror” con que se quiso justificar. Como reveló más tarde el que fue secretario del Tesoro de su gobierno, Paul O´Neill, la decisión de atacar Irak comenzó a discutirse en la Casa Blanca en enero de 2001, el día siguiente a la toma de posesión de Bush, con anterioridad, pues, al ataque terrorista de septiembre, aunque el plan general para intervenir en el Oriente Medio estaba planeado desde hacía cuatro años.

El

universo de mitos y leyendas que nos envuelve es difícil de

perforar. Sin embargo la tarea de hacerlo es impostergable y debe ser

intentada una y otra vez. Ese empeño, sin embargo, no les compete

sólo a los habitantes de la gran nación del Norte: corresponde

también al conjunto de los seres que pueblan el Planeta y que serían

capaces de entender, si se esforzaran en ver, el oscuro tejido de

mentiras, medias mentiras y fabulaciones interesadas que nos

envuelven y que encuentran en el lanzamiento de la bomba atómica

sobre Hiroshima un hito difícilmente superable. En líneas

generales, se pueden distinguir las siguientes líneas de fuerza que

motivaron la decisión de usar el arma atómica contra el Imperio

japonés:

1º)

Estados Unidos había realizado una enorme inversión en el proyecto

Manhattan, y no era cuestión de desaprovecharla. Más de dos mil

millones, al valor del dólar en 1945, suponía una suma astronómica:

era preciso demostrar lo acertado y previsora que había sido la

decisión de fabricar las armas atómicas.

|

| Emplazamiento de las instalaciones vinculadas al Proyecto Manhattan para fabricar la bomba atómica |

2º)

La opinión estaba ganada de antemano respecto de cualquier medida

que “vengase” Pearl Harbor y exterminase a los “monos

amarillos”, según el lenguaje racista que empleaban las películas

norteamericanas de la época. Bastará volver a ver, por elegir uno

entre innumerables ejemplos, “Objetivo: Birmania”, el film

dirigido por Raoul Walsh y protagonizada por Errol Flynn.

3º)

Las bombas atómicas constituían una incógnita científica y

militar: había que comprobar cómo se comportaban en un escenario

real y sobre seres vivos. La de Hiroshima fue de uranio, la de

Nagasaki, de plutonio: ¿cuáles eran las diferencias que entrañaban su empleo? Este punto fue un componente no menor en la decisión que

se tomó de usarlas en dos ciudades que tenían en común no ser

objetivos militares y ser los dos únicos grandes centros habitados

de Japón que habían escapado hasta entonces de las devastadoras

oleadas de ataques aéreos que habían convertido en escombros las

principales ciudades japonesas, lo que muestra la frialdad criminal

con que habían sido escogidos por intactos los bancos de pruebas usados para

comprobar los efectos de las armas nucleares.

4º) Después de 1914, Japón, que ya desde 1905 ejercía protectorado sobre Corea y tenía intereses en Manchuria, comenzó a rivalizar con las potencias occidentales, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, máxime cuando el Tratado de Versalles le dieron el control de las anteriores posesiones alemanas en el Pacífico (Islas Carolinas, Marshall y Marianas), además de importantes posiciones en China (provincia de Shantung). En el período de entreguerras el expansionismo continuó con la voluntad de rescatar a Asia de la hegemonía occidental y liberar al Japón de la asfixia a la que lo condenaban las restricciones de carácter proteccionista impuestas a su comercio y a su emigración. Los poderes económicos y políticos que gobernaban Estados Unidos vieron en la Segunda Guerra Mundial la gran oportunidad para hacer trizas el poderío japonés y extender su influencia al área del Pacífico, gracias a una supremacía militar sin parangón hasta entonces.

4º) Después de 1914, Japón, que ya desde 1905 ejercía protectorado sobre Corea y tenía intereses en Manchuria, comenzó a rivalizar con las potencias occidentales, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, máxime cuando el Tratado de Versalles le dieron el control de las anteriores posesiones alemanas en el Pacífico (Islas Carolinas, Marshall y Marianas), además de importantes posiciones en China (provincia de Shantung). En el período de entreguerras el expansionismo continuó con la voluntad de rescatar a Asia de la hegemonía occidental y liberar al Japón de la asfixia a la que lo condenaban las restricciones de carácter proteccionista impuestas a su comercio y a su emigración. Los poderes económicos y políticos que gobernaban Estados Unidos vieron en la Segunda Guerra Mundial la gran oportunidad para hacer trizas el poderío japonés y extender su influencia al área del Pacífico, gracias a una supremacía militar sin parangón hasta entonces.

5º)

Era conveniente poner sobre la mesa de las negociaciones de paz que

debían abarcar a Europa y Asia un arma que gravitase sobre ellas.

Con la bomba atómica se pretendió amedrentar a la Unión Soviética

y domesticar sus demandas, poniéndola a la defensiva respecto del

nuevo conflicto que ya se vislumbraba de cara al futuro y que pronto

se materializó en la denominada Guerra Fría. Este asunto

obsesionaba tanto a algunos mandos militares norteamericanos que,

después de acabar la Guerra en Europa, el general George Patton

había propuesto integrar los restos las divisiones de las Waffen SS

alemanas en el ejército aliado, para contar con tropas muy motivadas

para contener a los rusos.

|

| General Leslie Groves, responsable militar del Proyecto Manhattan |

En

esta línea, Leslie Groves, el general de brigada al frente del

Proyecto Manhattan, admitió que para él Rusia siempre había sido

el enemigo: “En ningún momento, desde dos semanas después de

hacerme cargo de este proyecto, he creído que nuestro enemigo fuera

otro que Rusia y el proyecto se ha hecho partiendo de esa base”. La

cosa era tan evidente que hasta el general Curtis LeMay, que había

dirigido los bombardeos más salvajes sobre las ciudades alemanas, así como las terribles oleadas de bombardeos sobre las ciudades japonesas,

dijo que “hasta sin la bomba atómica y aunque Rusia no hubiera

entrado en la guerra, Japón se habría rendido en dos semanas. La

bomba atómica no tuvo nada que ver con el fin de la guerra”.

|

| General Curtis LeMay |

Nada

de todo esto figura en la elaboración del mito de la voluntad

pacificadora que han intentado hacernos creer respecto a la

horripilante carnicería de Hiroshima y Nagasaki. Así, pues, es

necesario poner de manifiesto que lo sucedido en el momento en que

Estados Unidos alcanzó el rol de primera superpotencia gracias su

poderío nuclear, sigue muy presente en la dinámica actual,

manifestada en la invención de la Guerra de Irak como el primer

eslabón de la nueva política de tensión elaborada por los halcones

de Washington (Paul Nitze, Eugene Rostow, Donald Rumsfeld, Paul

Wolfowitz y Zbigniew Brzezinski entre otros) desde el Committee on

the Present Danger (CPD), que George W. Bush colocó a la cabeza de

la Administración estadounidense al comienzo de su primer mandato.

Junto a este asalto desestabilizador a las naciones del Oriente

Medio, al llegar George W. Bush a la casa Blanca en el año 2000 ya

traía en su agenda la creación del think thank, “Proyecto para el

nuevo siglo americano”, que publicó el informe titulado:

"Reconstruir las defensas de América", redactado bajo la

dirección de Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz.

Ese

documento preconizaba la transformación de los Estados Unidos en el

"poder dominante del futuro", no sin advertir que “el

proceso de transformación será posiblemente largo de no producirse

otro evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor.”

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que ese catalizador

buscado vino dado por los “providenciales” atentados del 11 de

septiembre al World Trade Center, que si bien han servido para

declarar la “guerra contra el terror” como argumento para

oficializar el concepto de “guerras preventivas” donde les

plazca, no vale para explicar la estrategia adoptada por Washington

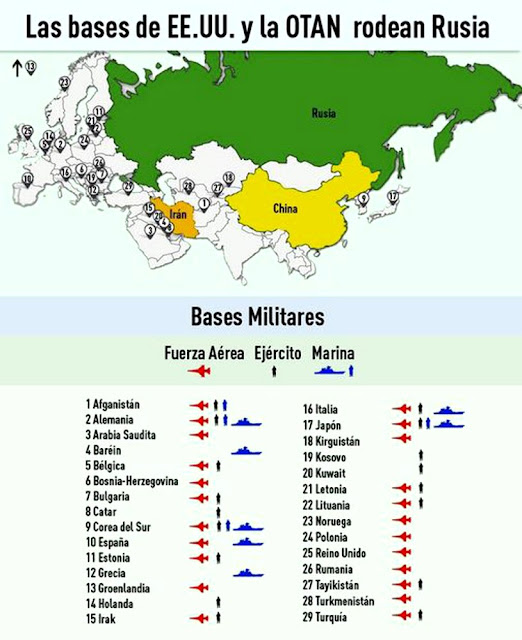

para empujar a la Rusia de Vladimir Putin, como se hizo en el pasado

con la URSS, hacia una carrera armamentística cada vez más costosa

para tratar de desgastarla financieramente, acentuando las

dificultades económicas internas que afectan a la mayoría de la

población, tratando de cercar a Rusia con bases de la OTAN y

aislarla cada vez más de las “grandes democracias occidentales”,

lo cual explica la peligrosa decisión que impuso Obama a sus

vasallos de la OTAN de excluir a Rusia del G-8, así como de

imponerle sanciones económicas, que los gobiernos europeos han

terminado por aceptar, pese a que suponen un durísimo golpe a sus

propios intereses económicos, acentuando las tendencias

recesionistas de las economías nacionales europeas.

La

cortina de humo que la historia oficial tiende entre la realidad y su

falsificación es cada vez más densa. La libre opinión ha sido

secuestrada en gran parte del mundo, y en primer lugar en la Estados

Unidos, cuyos habitantes siguen viviendo mayoritariamente la idílica

situación de seguir creyendo que viven en la nación más democrática del mundo, preocupada tan solo por combatir las fuerzas del mal, que, como es natural, están representadas por todas las naciones que estorban o no se pliegan incondicionalmente a las exigencias del Nuevo Orden Mundial diseñado por los estrategas de Washington.

Desde

la ofensiva japonesa a Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de

diciembre de 1941, el clima de la guerra contra Japón estaba

dominado por el profundo odio que las feroces campañas de propaganda

habían imbuido al pueblo americanos en contra de los japoneses. El

historiador Allan Nevins, ganador del Premio Pulitzer, escribió

después de la guerra: “Probablemente en toda nuestra Historia,

ningún enemigo haya sido tan detestado como los japoneses”. El

almirante William “Bull” Halsey, comandante de las fuerzas del

Pacífico Sur, era famoso en este sentido: animaba a sus hombres a

matar a los “monos amarillos” y hacer un poco más de “carne de

mono”. Eran unos monos duros, pero se podía acabar con ellos. Un

artículo de la revista Times afirmaba que “el japonés medio,

carente de razón, es ignorante. Pueda que sea humano, aunque nada lo

indica”. La embajada británica en Washington informaba que “los

americanos veían a los japoneses como una masa indefinida de

alimañas”.

Cuando el popular corresponsal de guerra Ernie Pyle fue transferido de Europa al Pacífico en febrero de 1945, observó que “en Europa veíamos a nuestros enemigos, por horribles y mortíferos que fuesen, como a personas, pero aquí no tardé en darme cuenta que se consideraba a los japoneses de la misma forma en que algunos ven a las cucarachas o a los ratones”. Sin duda, parte de este sentimiento puede atribuirse al racismo, pero el rencor americano contra Japón desencadenado desde el ataque a Pearl Harbor se agudiza en las informaciones gubernamentales relativas al sadismo con el que se había tratado a los prisioneros estadounidenses y filipinos durante la Marcha de la Muerte de Bataán dos años atrás. Informes sobre la incalificable crueldad japonesa inundaron los medios: vejaciones, torturas, crucifixiones, castraciones, descuartizamientos, decapitaciones, hombres quemados y enterrados vivos, vivisecciones, prisioneros clavados a los árboles y utilizados para prácticas de los asaltos con bayonetas...

Pero

el fanatismo intolerante de Truman era muy anterior a los informes sobre el salvajismo japonés. Cuando de joven cortejaba a su futura

esposa, había escrito: “Creo que un hombre vale tanto como

cualquier otro siempre que sea honrado y decente y no sea ni negro ni

chino. El tío Will dice que el Señor hizo a un hombre blanco de

tierra, y aun hombre negro de barro y luego vomitó lo que quedaba y

salió un chino”. Para ser justos, Truman era un producto de su

tiempo y de la América Profunda. Su biógrafo Merle Miller escribió: “En privado el señor

Truman siempre los llamaba nigers, al menos siempre que yo hablé con

él”. "Nigger" es la adulteración de la palabra "negro"

por los estadounidenses sureños racistas, quienes la utilizaban de

manera despectiva y denigrante, asignándole a la misma todo lo

negativo que pensaban de la raza negra, a la que consideraban

inferior.

Este

racismo se impuso cuando el presidente Roosevelt firmó una orden

ejecutiva para evacuar a más cien mil japoneses y americanos de

origen japonés de California, Oregón y Washington alegando que

representaban una amenaza para la seguridad nacional. Un 70% eran

ciudadanos estadounidenses, pero casi nadie defendió sus derechos

constitucionales y se les acabó internando en diez campos, a los que

se solía aludir en la época como “campos de concentración”, en

los que las condiciones de vida eran deplorables: no había agua

corriente, instalaciones sanitarias, colegios decentes, barracones

con aislamiento ni techos adecuados, trabajaban bajo el ardoroso sol

del desierto por una paga minúscula, solo se permitió a los

evacuados conservar lo que podían llevar consigo y muchos americanos

aprovecharon la ocasión para quedarse con propiedades de sus

vecinos por una fracción de su valor real. Según cálculos

aproximados, los japoneses perdieron más de cuatrocientos millones

de dólares en propiedades personales, que al valor actual supondrían

más de cinco mil millones.

La

opinión pública norteamericana estaba preparada para tragarse sin

rechistar el dantesco espectáculo que se desencadenó sobre

Hiroshima el 6 de agosto de 1945. A las 2:45 de aquel maldito día

despegaron tres B-29 de la isla de Tinian con rumbo a Japón. El

bombardero que iba en cabeza, bautizado como Enola Gay en honor de la

madre de su piloto, Paul Tibbets, transportaba la bomba de uranio

“Little Boy” destinada a explotar sobre la ciudad de Hiroshima.

Seis horas y media después el avión tenía a la vista su objetivo.

En la ciudad condenada, inundada por el sol de la mañana, reinaba la

calma. Los 300.000 civiles, 43.000 tres mil soldados y 45.000

trabajadores norcoreanos esclavizados estaban comenzando la jornada.

El objetivo era un puente cercano al centro de la ciudad. A la hora

fijada, la 8:15, el enorme aparato inició la aproximación a 9.500

metros de altitud y a 530 Km/hora.

|

| La fortaleza volante Enola Gay, desde la que se lanzó la bomba sobre Hiroshima |

|

| Tripulación del Enola Gay |

Apenas

arrojó la bomba, el avión giró violentamente para alejarse de la

explosión. En el último momento una racha de viento arrastró la

bomba hacia el hospital de Shima, situado a un lado del puente. La

bomba cayó casi ocho kilómetros hasta hasta una altura de unos

seiscientos metros, entonces las dos masas de uranio se unieron para

convertirse en energía. El Enola Gay, ya a casi 15.000 km de

distancia fue sacudido violentamente por la onda expansiva. La bola

de fuego se expandió, engullendo el centro densamente poblado de la

ciudad. La ola de intenso calor y la explosión pulverizaron los

edificios y carbonizaron hasta los escombros. La bomba destruyó

totalmente un área de poco más de dos kilómetros de radio. Hora y

media después, a casi 650 km de distancia, la tripulación volvía

la vista atrás y todavía podía ver la nube en forma de hongo que

se alzaba a más de doce mil metros. En el centro de la explosión,

en donde se alcanzaron temperaturas de casi tres mil grados, la gente

fue convertida en masas carbonizadas y humeantes, mientras sus

órganos internos se desintegraban. Decenas de miles de personas

murieron instantáneamente. Se calcula que 140.000 habían muerto al

terminar el año y 200.000 en 1950.

|

| Hiroshima. Zona Cero en septiembre de 1945, un mes después de la explosión |

|

| Apenas sombras de seres humanos, literalmente evaporados |

|

| El golpe de calor y luz generado por la explosión imprimió la sombra de muchos objetos |

En un alarde de ocultación sin apenas precedentes, el

Gobierno de Estados Unidos informó oficialmente que en el ataque a Hiroshima habían muerto

3.243 soldados japoneses. Con esta descomunal mentira se inicia la

falsificación del que, acaso, sea el acto criminal más grande

cometido en la Historia de la Humanidad. Como contrapunto monstruoso,

cabe mencionar que cuando tuvo noticia de que la bomba había

estallado sobre el blanco previsto, el presidente Truman, a bordo del crucero

Augusta, fue de un miembro de la tripulación a otro anunciando la

gran noticia como un pregonero de aldea: “Esto es lo más grande

que ha ocurrido en la Historia”, dicen que exclamaba alborozado. No

creo que sea necesario ningún comentario propio para calificar la

calidad moral y la categoría intelectual de semejante individuo.

|

| Crucero USS Augusta |

|

| El presidente Harry Salomon Truman |

El

presentador Edward R. Murrow en una entrevista televisada realizada

en 1958, preguntó a Truman: “Cuando se lanzó la bomba atómica,

la guerra estaba a punto de terminar de todos modos, ¿fue esto el

resultado de un error de cálculo del potencial japonés, falló

acaso nuestra Inteligencia en este caso? Truman respondió: “Se

hizo partiendo de la teoría de que nuestras tropas esperaban invadir

Japón en muy poco tiempo. Se había calculado que iban a hacer

falta un millón y medio de hombres para realizar esa invasión. Con

toda probabilidad íbamos a sufrir medio millón de bajas y

doscientos cincuenta mil soldados morirían. Teníamos una nueva y

poderosa arma, no tuve ningún reparo en utilizarla, porque un arma de

guerra es un arma destructiva. Por esa razón ninguno de nosotros

quiere la guerra y todos estamos contra la guerra, pero cuando tienes

el arma que te haría ganarla sería una estupidez no utilizarla”.

Evidentemente, Truman sabía que mentía. Apenas dos meses antes del ataque nuclear a Hiroshima, exactamente el 18 de junio, el presidente consultó al general de cinco estrellas George Marshall acerca del número de bajas americanas que cabía esperar en el caso de que fuese necesario llegar a la invasión de Japón. El veterano militar le respondió que, según los cálculos realizados, no esperaba más de treinta mil bajas.

Evidentemente, Truman sabía que mentía. Apenas dos meses antes del ataque nuclear a Hiroshima, exactamente el 18 de junio, el presidente consultó al general de cinco estrellas George Marshall acerca del número de bajas americanas que cabía esperar en el caso de que fuese necesario llegar a la invasión de Japón. El veterano militar le respondió que, según los cálculos realizados, no esperaba más de treinta mil bajas.

|

| General George Marshall |

El

cálculo de bajas de Truman fue aumentando con el paso de los años.

En noviembre de 1949 se hablaba ya de 500.000 bajas, que en enero de

1953 habían llegado al millón, entre bajas americanas y japonesas.

Casi cincuenta años después, en 1991, el presidente George Bush

alabó "la dura y valiente decisión de Truman, que salvó millones de

vidas americanas".

Esta misma mañana he vuelto a escuchar la repetición de estas mentiras por boca de los tertulianos que habitualmente comparecen en nuestras emisoras de radio para pontificar acerca de todo lo divino y humano sin ser especialistas en nada de lo que comentan. Una vez más he tenido que constatar mi impotencia y limitarme a desconectar el aparato de radio, como me veo obligado a hacer cada vez que se refieren a los atentados del 11-M y dan por descontada la veracidad de la Versión Oficial.

Esta misma mañana he vuelto a escuchar la repetición de estas mentiras por boca de los tertulianos que habitualmente comparecen en nuestras emisoras de radio para pontificar acerca de todo lo divino y humano sin ser especialistas en nada de lo que comentan. Una vez más he tenido que constatar mi impotencia y limitarme a desconectar el aparato de radio, como me veo obligado a hacer cada vez que se refieren a los atentados del 11-M y dan por descontada la veracidad de la Versión Oficial.

La

macabra ironía es que se permitió a los japoneses mantener a su

Emperador, el único obstáculo que había impedido al gobierno

japonés firmar la rendición meses antes del bombardeo atómico de

Hiroshima, tal como el general Douglas McArthur, Comandante Supremo

de las Fuerzas Aliadas en el Pacífico, declaró taxativamente en una

entrevista cuando afirmó que el empleo del la bomba atómica había sido completamente innecesario desde el punto de vista militar, para

añadir que “los japoneses se habrían rendido en mayo si los

Estados Unidos les hubiesen dicho que podrían conservar a su

Emperador”.

A pesar de todo lo expuesto, Truman nunca tuvo problemas morales por causa de su decisión. En la entrevista de 1958 anteriormente mencionada, Edward R. Murrow le preguntó cómo pudo mantener el equilibrio o dormir por las noches en los días previos a que se produjese el lanzamiento de la bomba atómica. A lo que Truman respondió: “No tuve ningún problema para dormir. Toda mi vida cuando he tenido que tomar una decisión, la he tomado, después la olvido y me pongo a trabajar en otra cosa”. Murrow también le preguntó si tenía alguna razón para pensar en términos históricos que la bomba de hidrógeno recién fabricada no se utilizaría. Como respuesta, Truman le dijo: “Espero que nunca tenga que usarse, porque espero que mantengamos la paz en el mundo y que no resulte necesario. Pero si el mundo vuelve a sumirse en el caos, se usará. De eso puede estar seguro”.

|

| El general Douglas McArthur, con una de sus famosas pipas |

A pesar de todo lo expuesto, Truman nunca tuvo problemas morales por causa de su decisión. En la entrevista de 1958 anteriormente mencionada, Edward R. Murrow le preguntó cómo pudo mantener el equilibrio o dormir por las noches en los días previos a que se produjese el lanzamiento de la bomba atómica. A lo que Truman respondió: “No tuve ningún problema para dormir. Toda mi vida cuando he tenido que tomar una decisión, la he tomado, después la olvido y me pongo a trabajar en otra cosa”. Murrow también le preguntó si tenía alguna razón para pensar en términos históricos que la bomba de hidrógeno recién fabricada no se utilizaría. Como respuesta, Truman le dijo: “Espero que nunca tenga que usarse, porque espero que mantengamos la paz en el mundo y que no resulte necesario. Pero si el mundo vuelve a sumirse en el caos, se usará. De eso puede estar seguro”.

Causa espanto comprobar que esta filosofía es exactamente coincidente con

la expresada por el fuera secretario de Defensa, Robert MacNamara, quien en

un memorándum destinado al presidente Lynndon Johnson afirmó su

convicción de que la función dirigente que los norteamericanos

habían asumido “no podía ejercerse si a alguna nación poderosa y

virulenta —sea Alemania, Japón, Rusia o China— se le permite que

organice su parte del mundo de acuerdo con una filosofía contraria a

la nuestra”. Algo que es fácilmente comprobable en las políticas

belicistas mantenidas bajo las etapas de gobierno de los dos últimos

presidentes de los Estados Unidos: George Bush y Barak Obama.

Resulta

curioso reseñar que incluso el belicoso Churchill manifestó reparos

morales cuando visitó a Truman al final de su presidencia. Margaret,

la hija del Presidente, describió así la escena: “Todo el mundo

estaba de un humor excelente, sobre todo papá. De repente Mr.

Churchill se volvió hacia él y le dijo: “Señor Presidente,

espero que tenga la respuesta preparada para que cuando llegue la

hora en que usted y yo comparezcamos ante San Pedro y nos diga: Tengo

entendido que vosotros dos sois los responsables de lanzar esas

bombas atómicas, ¿qué tenéis que decir en vuestra defensa?”

Aunque

Truman dejó la Presidencia con unos índices de aceptación tan

bajos que solamente George W. Bush se le ha acercado desde entonces,

hoy en día se le considera casi un gran presidente al que con

frecuencia cubren de alabanzas tanto republicanos como demócratas.

La ex-consejera de Seguridad Nacional y Secretaria de Estado,

Condolezza Rice, de quién Bush dijo que le había enseñado todo lo

que sabía sobre la Unión Soviética, eligió a Truman su “hombre

del siglo” para la revista Time. No

parecen estar capacitados para darse cuenta de que si matar a

personas civiles innecesariamente es un crimen de guerra, jugar con

la extinción a la raza humana va mucho más allá de cualquier otro

límite.

Hay

muchísimas personas que, conocedoras de que una guerra nuclear

constituiría un desastre inimaginable para la Humanidad, han llegado

a convencerse para su tranquilidad de que semejante catástrofe no

ocurrirá jamás. Yo deseo profundamente que estén en lo cierto;

pero, si lo están, será porque las grandes potencias poseedoras

del arma atómica adopten nuevas normas políticas de comportamiento,

porque, mientras subsistan las actuales, existe

una posibilidad de guerra nuclear

mucho mayor de lo que la opinión pública estaría dispuesta a

admitir. Conocer la verdad acerca Hiroshima es indispensable para

tomar conciencia del desafío a la razón que constituye la

desaforada carrera armamentística y de instalación de nuevas bases

de la OTAN emprendida por Estados Unidos en territorio europeo. Pero,

sobre cualquier otra consideración, lo menos que la Historia debe a

los centenares de miles de víctimas civiles de las bombas atómicas

lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki es saber la verdad de lo que

verdaderamente sucedió. Para que semejante barbarie no se repita y

para que tanto horror humano no haya sido en vano.

Como

escribe Bertrand Russell en su ensayo La guerra nuclear ante el

sentido común, “una vez que el odio y la destrucción se han hecho

cósmicos, la locura se extenderá más allá de sus confines

actuales. Espero, aunque con muchas dudas, que aún puedan brillar

algunos rayos de buen sentido en las mentes de los estadistas. Pero

el ensanche de la potencia, sin la prudencia, resulta completamente

aterrador, y yo no puedo censurar mucho a aquellas personas a las que

lleva hasta la desesperación”.